特別講座『アリス』の英語劇発表せまる 特別講座『アリス』の英語劇発表せまる

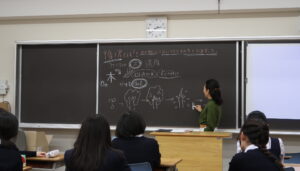

全体練習で立ち位置を確認

今年度の特別講座の一つ「英語でドラマづくり~「アリス」の世界に親しもう~」に参加した生徒たちの発表が間近に迫りました。

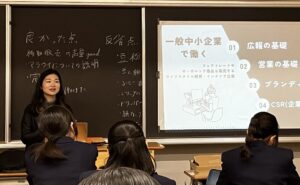

この講座は、津田塾大学の吉田真理子先生と石川めぐみ先生のご指導の下ドラマ(劇)を作ってみようという内容で、今回は『子供部屋のアリス(THE NURSERY “ALICE” )』(ルイス・キャロルが『不思議の国のアリス』を子供への語り聞かせの形に書き直したもの)が題材です。

授業は5月から始まり週1回(年16回)行われました。参加した生徒は、最初こそ緊張している様子でしたが、全身で表現しながらの自己紹介などでしだいに仲良くなっていきました。授業では先生方の熱のこもったご指導を受け、学部生・大学院生にも助けてもらいながら題材への理解を深め、直前の授業では各Actの動きやせりふを丁寧に確認しながら劇に磨きをかけていました。

【 発表会に向けての生徒の意気込み 】

Tさん(中3):私がこの講座に参加した理由は英語劇に興味を持ったからです。この講座でアリスの世界を感じることができたので、本番ではお客様にこの世界観をお伝えできればと思います。

Nさん(中3):原作ではテーブルやドアなどにはセリフがないのですが、今回の劇では登場するモノたちにもセリフがあり、それがアリスの世界の魅力をより盛り立ててくれていると思います。自分もその世界に溶け込めるよう、精一杯がんばりたいと思います。

Kさん(中1):今まで1年間みんなで一生懸命頑張って練習してきました。本番で緊張してセリフが飛んだりしてしまうと思いますが何とか良い作品になるように頑張ります。

Act2一同(中1):今まで1年間、みんなで練習をつんできました。一から英語のドラマを作るのは難しそうだと思いましたが、毎週みんなで意見を出し合い無事に作り上げることができました。緊張していますががんばります。

他の生徒も意欲的に楽しく取り組んでおり、本番が楽しみです。