中3 「プラン・インターナショナル」講演会 中3 「プラン・インターナショナル」講演会

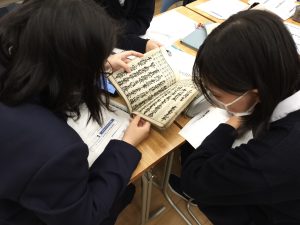

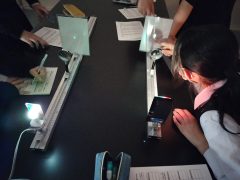

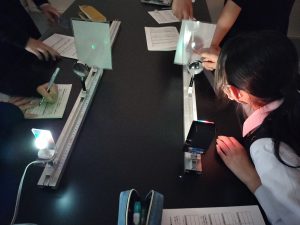

本日、中3は総合の時間に、光塩女子学院卒業生でもあり、プラン・インターナショナルの職員として世界中の様々な課題解決に携わっていらっしゃる、奈良崎文乃さんのお話を伺いました。

「女の子の権利」というテーマで、いくつかの動画を拝見しながら、女子教育の重要性、慣習や偏見からくる早すぎる結婚など、様々な問題について学びました。世界には、貧困や性差別に苦しむ、たくさんの同世代の女の子たちがいる。その事実に気づくとともに、自分たちには何ができるか思いを巡らせました。

また、質疑応答のコーナーでは、プラン・インターナショナルの取り組みや日本におけるジェンダー格差、さらには奈良崎さんの思いなど、興味のあることについて積極的に質問し、学びを深めました。