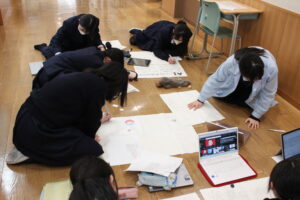

卒業探究発表準備の一コマ 卒業探究発表準備の一コマ

中学3年間の集大成として位置づけられている卒業探究ポスターセッションまで1週間を切りました。

SDGsにちなんだテーマを設定し、各自がパソコンや本を使って調べたり、掲示するポスターの作成をしたりと発表に向けて意欲的に取り組んでいます。

ポスターセッション当日は、保護者をお招きしてこれまでの成果を見ていただく予定です。

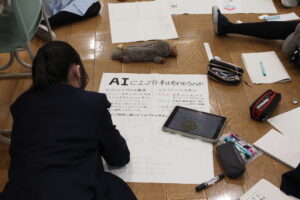

ポスターの清書風景

中学3年間の集大成として位置づけられている卒業探究ポスターセッションまで1週間を切りました。

SDGsにちなんだテーマを設定し、各自がパソコンや本を使って調べたり、掲示するポスターの作成をしたりと発表に向けて意欲的に取り組んでいます。

ポスターセッション当日は、保護者をお招きしてこれまでの成果を見ていただく予定です。

ポスターの清書風景

全体練習で立ち位置を確認

今年度の特別講座の一つ「英語でドラマづくり~「アリス」の世界に親しもう~」に参加した生徒たちの発表が間近に迫りました。

この講座は、津田塾大学の吉田真理子先生と石川めぐみ先生のご指導の下ドラマ(劇)を作ってみようという内容で、今回は『子供部屋のアリス(THE NURSERY “ALICE” )』(ルイス・キャロルが『不思議の国のアリス』を子供への語り聞かせの形に書き直したもの)が題材です。

授業は5月から始まり週1回(年16回)行われました。参加した生徒は、最初こそ緊張している様子でしたが、全身で表現しながらの自己紹介などでしだいに仲良くなっていきました。授業では先生方の熱のこもったご指導を受け、学部生・大学院生にも助けてもらいながら題材への理解を深め、直前の授業では各Actの動きやせりふを丁寧に確認しながら劇に磨きをかけていました。

【 発表会に向けての生徒の意気込み 】

Tさん(中3):私がこの講座に参加した理由は英語劇に興味を持ったからです。この講座でアリスの世界を感じることができたので、本番ではお客様にこの世界観をお伝えできればと思います。

Nさん(中3):原作ではテーブルやドアなどにはセリフがないのですが、今回の劇では登場するモノたちにもセリフがあり、それがアリスの世界の魅力をより盛り立ててくれていると思います。自分もその世界に溶け込めるよう、精一杯がんばりたいと思います。

Kさん(中1):今まで1年間みんなで一生懸命頑張って練習してきました。本番で緊張してセリフが飛んだりしてしまうと思いますが何とか良い作品になるように頑張ります。

Act2一同(中1):今まで1年間、みんなで練習をつんできました。一から英語のドラマを作るのは難しそうだと思いましたが、毎週みんなで意見を出し合い無事に作り上げることができました。緊張していますががんばります。

他の生徒も意欲的に楽しく取り組んでおり、本番が楽しみです。

中1では、国語1の授業で句会を行いました。どのクラスも楽しい句会となりました。

各クラスで選ばれた佳句をご紹介します。句のあとの( )は俳号です。

息白し窓の外には白い街(ボーちゃん)

クリスマスいつもと違う目覚め方(さ)

空見上げ六花よ咲けと願う我(デンリュー)

俳句づくり頭の中は雪の色(玉猫)

冬の朝布団が私を離さない(きのこ派)

月明かり影にかくれたあの想い(瞳)

「あと一分」寒さに勝てない冬の朝(あおな)

大晦日年越しおしむ鐘の音(いちご)

霜柱踏んで駆け行く通学路(うさぎ)

枝残る雪だるまの手忘れ物(公式ロヂガール)

息白し煙草みたいと笑い合う(さかな)

冬の夜(よ)よ煌(きらめ)めく星(こ)たち冬銀河(無数の星)

中3数学2の授業では、標本調査の学習の一環で睡眠時間を題材にしたワークを実施しています。

1月中旬に「昨夜から本日にかけての睡眠時間はどれくらいですか?」というアンケートに回答してもらい、約150個のデータを得ることができました。

2月中旬には各自のデバイス上でGoogleスプレッドシートを使って10個、40個の標本を無作為に抽出しました。

さらに、抽出した標本10個のデータの標本平均、40個のデータの標本平均をそれぞれ計算し、それを学年全体で共有しました。

みんな真剣な表情で、Googleスプレッドシートに関数や、抽出したデータの値を打ち込んでいました。

「手作業での計算は大変だけど、スプレッドシートの関数があるとすごく楽だね」

「関数を打ち込んだのに、値が出てこない……イコールの記号が全角だからだ。」

「睡眠時間が飛びぬけて長い人がいる! それが私の標本平均に影響を及ぼしているみたい」

「平均したら、意外とみんな寝ているかも。でも中学生の理想の睡眠時間よりは少ないなあ」

デバイスを忘れてしまった人も、乱数表と電卓を駆使して腕力で計算しました。

先に作業が終わった生徒が、困っているお友達を助けてくれる姿も。

後日、今回得られた標本平均のデータを使って、模造紙にヒストグラムを作成します。

どのような分布になっているのでしょう? 乞うご期待です。

↑ 黙々と作業しています

↑ スライドでやることを確認

↑ 抽出したデータを打ち込んでいきます

↑ 終わった人がお友達に教えてあげたりして、力を合わせました

特別講座「国際NPOせいぼ」今回のゲストスピーカーはギフティッド国際教育研究センター代表の石川大貴先生。配られた資料には「Neurodiversity」の文字がありました。

ニューロダイバシティとは、脳の機能や発達の多様性を肯定的にとらえる考え方・運動のことだそうです。石川先生は、“発達障害”と言われる特性を“発達多様性”ととらえ、その特性を“才能(ギフティッド)”として育てる活動をしています。

「活動では、共有体験が大切です。海外の教育機関と連携し、発達の特性があるカナダと日本の若者が一緒に八ヶ岳や富士山に登ったり、キャンプをしたりするプログラムを行いました。2年前から宇宙教育も始めています。」と石川先生。多摩川の河川敷に据えられたロケットが発射される動画が紹介されました。この、ペットボトルを使った水ロケットの作成と発射も、宇宙を体験するプログラムの一つです。

「では、宇宙開発の技術と、国際貢献との関係は?」と先生は質問しました。ヒントは色分けされた世界地図。狂犬病の死者数を示したものです。私たちが支援しているマラウイは、年間500人の死者が出ており、犬の予防接種率を上げてWHOの目標である70%を目指すことになりました。

ここで、人工衛星による地理情報システムを使ったデータ解析が登場します。飼い主が足を運べるよう、予防接種会場をどんな間隔で設置すれば良いか…答えは812メートル以内。効率的に設置された会場のおかげで戸別訪問による接種はいらなくなり、コストが大幅に下がって2018年には目標の70%が達成されたそうです。

今回は、コーヒーの生産地として知ったマラウイが、狂犬病を克服していった過程とそれを支えた技術を知る機会となりました。授業が終わったあとも石川先生に質問する生徒の姿が見られ、関心の高さが伺えました。

特別講座「国際NPOせいぼ」前回の記事はこちら

石川大貴先生。不登校支援、ひきこもり支援もされているそうです。

前編に続き、高二 漱石文集の一部を紹介します。

・私も、相手を的確に理解し、相応な態度をとったか、思い返して後悔することがある。しかし、後で振り返ると、後悔や不安を感じる過去があったから今の関係性が築けているように思う。人間関係は不透明だからこそ、互いに受容しあい、歩み寄る努力をする。これから先、人間関係に悩むこともあるだろうが、他者との関係性を客観的に見つめ、相手を理解し尊重しようとする主体的な心を忘れずにいたい。

・相手の良し悪しを、自身の主観で判断することから逃れられないのであれば、最終的に自分の裁量を信じるしかないように私は考える。そもそも、「私とは何か」という問いに答えること自体が難しいことであるのに、どうして他者を完璧に理解することができるだろうか。相手に寄り添うには、只管相手と会話し、自身が感じたことや捉えたことを覚悟して信じるしかないのである。

・漱石の身辺雑記や思索が生き生きと綴られた『硝子戸の中』を、最後まで自分の考察と共に読破したことを、誇りに思う。この作品を通して漱石という作家に出会えたことは、私の中の自信の大きな軸となり、同時に私の人生においての価値ある経験となった。

・近年、「居場所」という言葉が、現代社会を取り巻く多様な問題の中で頻繁に用いられるようになった。とりわけ、悲惨な事件の背景として、居場所のなさが指摘される。こうした居場所のなさは、個人主義の加速による社会的紐帯の希薄化が一側面としてあると思う。自分の存在意義を疑って不安に襲われることもある現代人に対して、漱石は、彼の母が示したような無条件の赦しを示してくれるのではないだろうか。

・この先、 私はどうなるのだろう。より深い絶望と対峙し、傷付けられるかもしれない。 しかし、私は時と共に強く生きていこう。 苦悩の先で、私はその絶望をも 「微笑」することができるかもしれない。Time tames the strongest grief.

・『硝子戸の中』 を通して感じられた、漱石の生に対する嫌悪のかげに確かに漱石を受容する生があったのだと暗示したこの章は、 漱石だけでなく私たち読者をも救済する。 努力による自己救済を基軸とするこの社会の中で触れた無条件の赦しは、忘れがたい温かみを持っていた。

前編の記事はこちら

高二文系の生徒は、文学国語Ⅰを履修します。半年かけて漱石の随筆『硝子戸の中(うち)』を読み、徹底的に考え、それを繰り返し表現していきます。学びと思索を通して一人ひとりが漱石の「不可知の深淵」に迫った経験を書き記したものは、「漱石文集」としてまとめられます。その内容の一部を紹介します。

・自身を、「今日も明日も死なずに生きている」事実を当然だと安直に受け取る人間の一人だと見なしながらも、運命や時の支配に翻弄される人間を俯瞰する姿勢は、余裕のある作家・漱石としての姿を如実に表しているといえるだろう。

・世界は多面的で、 私たちがどの側面に目を向けるかによって感じ方は変わる。 目を背けたくなるような一面がある一方で、美しい側面も沢山あるからこそ、 漱石が書くように人間の根本義は生の上にこそ存在するのであろう。

・生きるとは何か、悶々と考えていると視界はどんどんぼやけてくる。 何も分からなくなる。だがこのような読書体験が、 この世を分かった気にさせてくれる。 それが私を少し生きやすくする。 私は生きることで、私の思う美しい生き方を見つけていきたいと強く思う。

・漱石にとって「死」は理想であった。時の支配を受けず、虚偽やエゴイズムとは無縁の絶対の境地である死を、時に漱石は「人間として達し得る最上至高の状態」とさえ表した。しかし、その理想の境地に辿り着くことよりも、漱石は己の弱点を発揮しながら人間の現実である「生」を生きていくことを選んだ。

・ 『硝子戸の中』で、漱石は真実を見極める目をもって世の中を眺め、一方的な批判をせず、自分の原体験を振り返り、丁寧に言葉を紡いでいる。現代の大変多事な世の中で、寸暇を惜しむ私達は、効率の良さばかりを追求し、自分の中で考え言葉を紡ぐという作業を疎かにしがちである。しかし、紡がれた言葉はたとえ忘れられたとしても、本質は記憶の底に沈殿し、いつまでも心の中に残り続ける。この経験こそが現代の私たちにとって、本当に大切なことなのかもしれない。(続編に続きます)

右の2冊が漱石文集。表紙も生徒の手になるもの。

新聞部主催の弁論大会がメルセダリアンホールで開催され、中1から高2までの各学年2名ずつの代表が自分の考えを発表しました。また、5学年の代表者の発表後、英語による特別発表がありました。

今年度のテーマは、現代社会で話題になっている「生成AI」・「国境」の2つで、テーマにちなんだ弁論を披歴する発表者が少なからずいました。

平生から問題意識を持って生活している発表者は弁論のクオリティーも高く、いずれも自己の体験を踏まえた甲乙つけがたい素晴らしい弁論でした。なかでも主張に一貫性があり、社会的な視野を持ってオリジナルな主張を展開した発表者が審査員から高い評価を受けました。

審査結果

第1位 高等科1年 U.Tさん「消えない傷であり続けること」

第2位 高等科1年 K.Oさん「グローバル化に揺れる日本で」

第3位 高等科2年 M.Kさん「日記のススメ」

慈愛・友愛賞 中等科2年 S.Tさん「広げたい私の思い」

第1位 U.T さん

第2位 K.Oさん

第3位 M.Kさん

「まがも鳴く池の面を渡る風」

「朝まだき吐く息白く身震いす」

まもなく立春を迎えますが、まだ寒さが身にこたえますね。公園の池に浮かんでいるまがもたちもこころなしか寒そうです。早朝、出かける際も吐く息が白く、思わず首をすくめてしまいます。

けれども、耳をすますと確実に春が近づいていることがわかります。それは、鳥たちの囀りです。12月には聞こえなかった鳥の声が空に響きわたります。都会にも意外にたくさんの種類の鳥がいるのをご存知でしょうか。先日、国立科学博物館で開催中の鳥の展覧会をみてきました。家の近所でほぼ1年じゅう見かけるのはカラス、スズメ、ムクドリですが、春先になるとメジロやシジュウカラの合唱が始まります。鶯の鳴き声は皆さんよくご存じだと思いますが、メジロやシジュウカラも鶯に負けないくらい美声です。私はメジロとシジュウカラの大ファンで、彼らの声を聴くと心が躍ります。シジュウカラが「ことば」を持っているのは現代にはよく知られているようですが、いにしえ人も鳥の声に耳を傾けていたというのは、詠まれた和歌が物語っています。

かの有名な『古今和歌集』の仮名序にも「花に鳴く鶯、水にすむ蛙の声を聴けば生きとし生けるもの、いづれか歌をよまざりける」と書かれています。ですから春の訪れを鳥たちも寿いで鳴いているのでしょう。ともすると人間は、周りのすべての生き物たちが自分たちのために存在していると勘違いしてしまいます。そして、他の生き物たちを、ひいては自然をないがしろにし、破壊してしまうのです。絶滅危惧種の鳥の写真を見て、人間のおごりを感じました。鳥の展覧会は、私たちに、自然の偉大さを伝えるとともにそれを破壊しつつある人間への警鐘を鳴らしてくれました。

皆さんも春を告げる鳥の声に耳を傾けつつ、限られた自然への慈しみを感じていただけたらと思います。

特別講座「国際NPOせいぼ」1月最後の回のゲストスピーカーはRUN.EDGEの萩原達也先生。RUN .EDGEはスポーツや教育の映像分析等のツールを開発している企業で、日本のプロ野球のほぼすべて、メジャーリーグでも多くの球団が導入しているそうです。萩原先生はITの技術者?そうではありません。「もとの職業はこの映像にありますよ」とプロ野球の試合風景が教室に流れました。バッターの後ろに、プロ野球の審判をしていたころの萩原先生が映っていました。

先生は質問しました。「審判は失敗すると“あるもの”を受けます。漢字4字です。何でしょう?」「…解雇通告?」「違います。誹謗中傷です。」今はSNSであっという間にいろいろな言葉が流れてしまいます。 間違っていなくても“誤審”というワードを使い、再生回数を稼ぐ意図を持って投稿される動画もあるそうです。

萩原先生は「言語化」の大切さを指摘しました。正しい「言語化」は信頼を生み「共感→尊敬」や「友情」に繋がります。一方で誹謗中傷は言語化の失敗の例。指導者などによるスポーツハラスメントも言葉の暴力ですから失敗。一方、ビジネスで大切なのは言語化すること。私たちは何に気を付ければ良いでしょう?

生徒たちは国際NPOせいぼの活動と重ねあわせて言語化について考えました。講座の活動の中心はコーヒー販売を通じた給食支援ですが、どんな方法で、どうやってその大切さを関係者に伝えていけばいいでしょう。

「言葉は大切なツール、支援をよくする方向に使っていきたい」という生徒の声には実感がこもっていました。

特別講座「NPOせいぼ」前回の記事はこちら

萩原達也先生。「スポハラから子供達を守ろう!」のオンライン署名活動(change.org)など、スポーツハラスメント撲滅の活動もされているそうです。

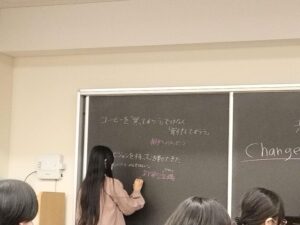

コーヒー販売と言語化についての生徒のアイディア。「販売」ではなく「寄付」にするのはどう?